La viruela se nos comió por las patas arriba durante milenios, causando millones de muertos y ciegos al año –sobre todo peques–,

hasta que una iniciativa internacional en el siglo XX logró erradicarla por completo de la faz de la Tierra

en una maravillosa demostración de lo que somos capaces de hacer cuando nos ponemos.

La viruela fue una enfermedad extremadamente infecciosa causada por el virus variola rex o poxvirus variolae. Aparentemente se trata de una de las muchas enfermedades vinculadas a la civilización, surgida hace unos 10.000 años entre las poblaciones sedentarizadas del noreste africano y notoriamente en el Egipto Antiguo: varias momias presentan claras marcas variólicas en su piel, algunas en fecha tan temprana como la XVIII Dinastía (1570 aC). Ramsés V (fallecido en 1157 aC) parece un colador.

La destructora de pequeños y grandes.

La primera epidemia conocida de viruela se produjo en torno al 1320 aC, durante las guerras entre el imperio hitita del rey Shubiluliuma I y el Egipto del faraón Ay. Los prisioneros egipcios contagiaron la enfermedad a los soldados y civiles hititas, que pronto se transformó en una gigantesca mortandad, extendiéndose por todas partes como una maldición divina. El propio Shubiluliuma I pereció, junto a su hijo y sucesor Arnuanda II.

Durante el primer milenio aC los comerciantes egipcios y levantinos transportaron la enfermedad a tierras remotas y muy especialmente a la India, donde se transformó en un incesante flagelo a lo largo de los siguientes tres mil años. Pero también se extendía por Europa sin ningún problema. Fue durante la epidemia del 430 aC en Atenas cuando Tucídides observó por primera vez conocida que quienes sobrevivían a la enfermedad ya no volvían a padecerla: el primer indicio de la teoría de la inmunidad.

Pero no les sirvió de gran cosa. La viruela siguió cargándose a millones de personas por todas partes y dejando ciegos a otros muchos más. Entre el 165 y el 180 dC, la peste antonina (o peste de Galeno) causaba grandes daños al ejército y el imperio romanos; se cree que hasta dos emperadores pudieron fallecer por esta causa. Mató a entre tres y siete millones de personas y diversos autores la consideran un paso de gigante en la decadencia del Imperio. Durante otra epidemia, en el 540, el obispo Marius de Avenches la bautizó como viruela (que puede venir del latín varius, "manchado", o varus, "pústula"). En el 754 golpeaba con dureza en Oriente, llevándose también por medio al primer califa abásida, Abu As-Saffah. En torno al 950, el gran científico persa Abu Al-Razi realizaba la primera descripción exhaustiva de la enfermedad.

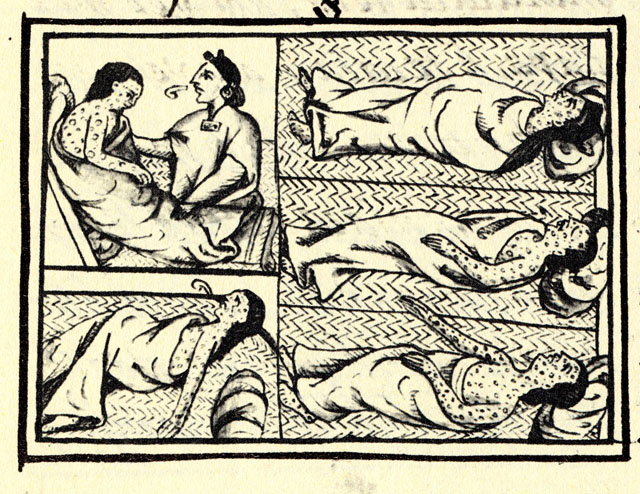

Tampoco sirvió de mucho. La expansión de los imperios árabes, las Cruzadas y la conquista de América continuaron propagando la viruela. En 1368, por ejemplo, liquidaba también al rey Thadominbya de Birmania. Pero en el caso americano, los efectos fueron pavorosos a partir de inicios del siglo XVI: la población nativa nunca había estado expuesta a la enfermedad y carecía por completo de defensas. En México, el resultado fue sobrecogedor: cuando los españoles llegamos en 1517, había entre seis y veinticinco millones de aztecas, según las distintas estimaciones. Un siglo después, apenas quedaba poco más de millón y medio. La viruela se llevó a todos los demás como un viento maléfico, incluyendo al tlatoani Cuitláhuac, lo que permitió a Hernán Cortés conquistar Mesoamérica con facilidad.

A este lado del Charco, la viruela siguió haciendo de las suyas con el mismo afán que siempre. Sigamos con los monarcas, para hacernos una idea: el Rey de Siam Boramaraja IV en 1534; el Rey y la Reina de los Kandy de Ceilán y todos sus hijos en 1582; el Príncipe Baltasar Carlos, heredero al trono de España, en 1646; Guillermo II de Orange y su esposa Enriqueta Estuardo en 1650; Go-Komyo, Emperador de Japón, en 1654; el emperador Shunzhi de China en 1661; la Reina María II de Inglaterra en 1694; Nagassi de Etiopía, en 1700; Higashiyama de Japón en 1709; el Sacro Emperador Romano Germánico José I en 1711; Luis I de España en 1724; el zar Pedro II de Rusia en 1730; Ulrika Leonor de Suecia, en 1741 o Luis XV de Francia en 1774. Durante el siglo XVIII, cuatro monarcas reinantes europeos murieron de la enfermedad y la línea de sucesión al trono de los Habsburgo cambió cuatro veces en cuatro generaciones a causa de la muerte de los príncipes herederos. Es por esta capacidad de ventilarse reyes y emperadores al igual que plebeyos y bebés que recibió también el nombre de Variola Rex. Entre otros personajes notables que contrajeron esta enfermedad pero sobrevivieron se encuentran ni más ni menos que George Washington, Abraham Lincoln, Wolfgang Amadeus Mozart, Ludwig van Beethoven o José Stalin. Y hasta Lucky Luciano.

El más terrible ministro de la muerte.

El más terrible ministro de la muerte.

Pero todos estos nombres tan rimbombantes no pueden hacernos olvidar que la viruela se comía a todo el mundo, en masa. A finales del siglo XVIII, sólo en Europa, perecían unas 400.000 personas al año y un tercio de los supervivientes se quedaban ciegos debido a las úlceras en las córneas. De la gente que desarrollaba el mal, morían entre el 20% y el 60% (y hasta el 80% de los niños en Londres o el 98% en Berlín).

La viruela se cebaba sobre todo en la gente pequeña, que aún no habían desarrollado defensas; probablemente haya sido el mayor matador de niños de toda la historia de la humanidad. Era algo que había que pasar, como las paperas o el sarampión... pero con una tasa de mortalidad y ceguera mucho mayor, por no mencionar las marcas desfigurantes en la cara y el cuerpo. En la India, a los niños no se les ponía nombre hasta que no la habían superado y en Europa, el Conde de la Condamine aseguraba que

"ningún hombre osa contar a un hijo como suyo hasta que no ha pasado la enfermedad". Por todos estos motivos, el historiador Thomas B. Macaulay la describió así:

"La viruela estaba siempre presente, llenando de cadáveres los cementerios, atormentando con los temores constantes a todos los que había golpeado, dejando a aquellos cuyas vidas perdonó las huellas espantosas de su poder, convirtiendo al niño en un monstruo ante el que la madre se estremecía, tornando los ojos y las mejillas de las muchachas adorables en objetos de horror para sus amantes [...] [Fue] el más terrible de todos los ministros de la muerte..."

La viruela se presenta en dos formas, una leve y una grave. La leve, variola minor o alastrim apenas tiene un 1% de mortalidad; pero la grave o variola major alcanza un 30% de fallecimientos en adultos y un 50% en niños (más en algunas variantes); aparentemente se trata de dos cepas distintas del mismo virus. Se trata de un orthopoxvirus de ADN, seguramente evolucionado a partir de enfermedades de los roedores, con forma más o menos rectangular y aproximadamente un tercio de milésima de milímetro de tamaño. Es muy complejo, con más de cien proteinas para actuar, incluyendo algunas que no posee ningún otro virus de ADN; tanto el virus envuelto como los viriones son infecciosos. Ambas formas se contagian por vía aérea, hasta una distancia de unos dos metros, aunque también puede hacerlo por contacto con fluídos corporales u objetos infectados (como las ropas). El virus es capaz de atravesar también la barrera placentaria y pasar al feto, aunque el contagio congénito resulta raro: la transmisión más común es aérea y la infección inicial suele ser, por tanto, nasofaríngea o bucal.

Desde ahí, a través de los pulmones, la viruela se extiende por todo el cuerpo; aunque prefiere ubicarse en la piel. Durante unos días la infección va pasando lentamente de célula a célula. Este virus resulta también único porque es el único de ADN que se reproduce en el citoplasma en vez de en el núcleo celular. Este periodo de incubación dura de doce a catorce días, no presenta síntomas y el paciente no es contagioso.

Pero entonces las células donde ha estado reproduciéndose comienzan a reventar, liberando miles de millones de nuevos virus, y la enfermedad empieza a manifestarse. Se produce así un periodo prodrómico de dos a cuatro días durante el que surgen síntomas confusos, como fiebre muy alta (más de 38,8ºC), agotamiento, malestar general y dolores de cabeza y espalda. En esta fase, la persona infectada es moderadamente contagiosa.

Es a partir de ese momento cuando surge la erupción (aunque en algunos casos raros no llega a producirse; estos casos eran siempre mortales de necesidad), normalmente empezando por la boca y el paladar y extendiéndose rápidamente a todo el cuerpo. Esta erupción adquiere la forma de una miríada de manchas, llamadas máculas, que dan a la enfermedad ese aspecto característico (y dejan esas marcas terribles). Estas máculas se manifiestan sobre todo en la cara, la cabeza y en las partes distales de los miembros, aunque también aparecen unas cuantas en el resto del cuerpo. Durante esta fase, la persona infectada es extremadamente contagiosa.

La viruela grave cursa en cuatro variedades distintas, y no se comprende bien el mecanismo por el que un paciente sufre una u otra. Estas variedades son:

Ordinaria (más del 90% de los casos). Al segundo día de la erupción, las manchas se elevan y van convirtiendo en profundas pústulas que dan a la enfermedad su aspecto característico (y que luego dejarán las marcas). Como hay tantas, a veces llegan a unirse entre sí y separar la piel de la carne que hay debajo: esto se llama erupción confluyente. Diez días después de la erupción, estas pústulas maduran y van reventando, liberando un líquido opalescente que parece pus pero no lo es. A las dos semanas, se han convertido en costras y comienzan a caerse; si el paciente ha sobrevivido hasta entonces, se le puede considerar curado y no infeccioso en el momento en que desaparece la última. Históricamente, la viruela ordinaria tenía una tasa de mortalidad del 30% y, si la erupción llegaba a ser confluyente, hasta del 62%.

Modificada, muy rara y benigna, que ocurre ocasionalmente en algunas personas ya vacunadas. Suele confundirse con la varicela y rara vez resulta mortal.

Maligna, en un poco más del 5% de los casos y aproximadamente el 72% se da en niños. En la viruela maligna las pústulas no se elevan y en vez de eso permanecen a ras de piel, con muy poco líquido en su interior y a veces sangre. Tradicionalmente se decía que la enfermedad no revienta, la enfermedad se queda dentro del cuerpo. Aparecen síntomas severos de sepsis. La viruela maligna es casi siempre mortal.

Hemorrágica o viruela negra, en aproximadamente el 2% de los casos. Más común en adultos, se caracteriza porque se desarrollan hemorragias subcutáneas severas con aspecto negruzco (y en las membranas mucosas o el sistema gastrointestinal). No aparecen pústulas; en vez de eso, la piel aparece como quemada. Su tasa de mortalidad es también próxima al 100%.

No se conoce ningún tratamiento eficaz contra la viruela una vez iniciada la infección; todas las medidas posibles son preventivas. En la actualidad, sería posible intentarlo con antivirales como el cidofovir. Por motivos obvios el virus de la viruela se halla sometido según la normativa actual al nivel de bioseguridad 4, el más alto del todos, junto a cosas como el ébola, la fiebre de Lassa o la fiebre hemorrágica congo-crimeana.

El antiguo arte de la variolación.

Se discute si fue primero en la India o en China, pero alguien tuvo que observar lo mismo que el griego Tucídides: si logras sobrevivir a la viruela, ya no la vuelves a sufrir. Este brillante desconocido alcanzó además una conclusión: cuando una persona se exponía a una infección moderada de la enfermedad, que no llegara a matarla ni dejarla ciega, entonces quedaba protegida a partir de ese instante.

Y, por primera vez en la historia de la humanidad, eso sí que sirvió para algo. A partir de aproximadamente el año 1000 dC, surgen en Asia diversas técnicas de variolación o inoculación. A primitivo caballo entre la religión, la ciencia y el arte, numerosos protomédicos asiáticos de la Antigüedad comenzaron a exponer a la gente a formas ablandadas de viruela en la esperanza de que esto impidiera su desarrollo en el futuro.

Parece que la primera vez que aparece una referencia escrita sobre esta técnica es en el Madhava Nidana, un libro del siglo VIII dC escrito en sánscrito. Aunque generalmente se considera una expresión de la medicina ayurvédica, el capítulo dedicado a la viruela hace menos hincapié en los holismos y refleja como mínimo una remota comprensión de los fundamentos de la teoría microbiana de la enfermedad. Al parecer, la técnica consistía en raspar las pústulas secas de las víctimas de la viruela y dejarlas secar un año en lugar fresco y seco, para luego pulverizarlas e inoculárselas a niños y grandes a través de pequeños cortes o –en el caso chino– haciéndoselas esnifar por la nariz.

Esta variolación o inoculación resultaba extremadamente peligrosa, pues no tenían ninguna manera de controlar la virulencia del material y lo mismo podía resultar ineficaz por completo que provocar una viruela maligna. No era aquella época de estadísticas o ensayos doble ciego, pero la técnica fue extendiéndose por toda Asia y... funcionaba, al menos en parte. Era una ruleta rusa y, sin embargo, salvaba más vidas de las que terminaba. Con el paso del tiempo, fue perfeccionándose cada vez más. A partir del siglo XVIII, algunos médicos europeos que se movían por allá comenzaron a escribir a sus Colegios Profesionales dando a conocer este procedimiento oriental contra la enfermedad espantosa que en Occidente seguía ventilándose tanto a las cabezas coronadas como al más humilde bebé.

La feminista aventurera, el pastor puritano, el médico valiente y el racionalista ilustrado.

La feminista aventurera, el pastor puritano, el médico valiente y el racionalista ilustrado.

Lady Mary Montagu, una aristócrata británica casada con el embajador de este país ante el Imperio Otomano, fue un personaje aventurero y singular. Se la conoce por su literatura epistolar, por sus viajes y por sus vínculos con el feminismo temprano, pero su mayor legado a la humanidad apenas se recuerda. Lady Montagu había pasado la viruela, como tantos, y le quedaron secuelas: marcas en la piel que destrozaron su otrora famosa belleza, así como una dolorosa enfermedad cutánea. Uno de sus hermanos murió por la misma razón.

Mientras residía con su esposo el embajador en Constantinopla, Lady Montagu observó a los doctores turcos practicando la inoculación sobre la gente de allí. Decidida a evitar que su propia descendencia contrajese la enfermedad, pidió al médico de la embajada que variolase a su hijo de cinco años en 1718. En 1721, al regresar a Inglaterra, hizo lo propio con su hija de cuatro. Ninguno de los dos pequeños contrajo la viruela.

Como consecuencia, Lady Montagu comenzó a hablarle de esta nueva-vieja técnica a todo el mundo y a fomentarla en el Reino Unido. El médico del Rey, Sir Hans Sloane, se interesó muchísimo y llegó a un acuerdo con seis condenados a muerte que esperaban a la horca en una prisión: su libertad a cambio de dejarse inocular y luego exponerse a la viruela. Numerosos doctores asistieron al experimento, que fue un éxito: los seis sobrevivieron. En 1722, las hijas del Príncipe de Gales eran inoculadas también.

Resulta curioso que el procedimiento llegara a Norteamérica por una vía distinta en estas mismas fechas. En 1706, un esclavo negro de origen sudanés bautizado como Onésimo contó al influyente pastor puritano Cotton Mather la manera como había sido inoculado por su gente en África, cuando era niño (y libre). La viruela representaba un grave problema en Norteamérica, no sólo entre las poblaciones nativas –a las que había barrido, a veces accidentalmente y otras deliberadamente mediante la difusión de ropas infectadas– sino también entre los colonos europeos. Mather se quedó con la idea y leyó referencias de la práctica en textos igualmente procedentes de Constantinopla.

En 1721 –el mismo año en que Lady Montagu inoculaba a su hija pequeña– se declaró una grave epidemia de viruela en Boston. El pastor Mather presionó a los médicos locales para que intentaran la variolación, pero no le hicieron mucho caso; por su parte, el resto de religiosos pusieron el grito en el cielo contra semejante resistencia a la voluntad de Dios. Finalmente, un doctor llamado Zabdiel Boyston accedió a inocular a su propio hijo y a dos de sus esclavos siguiendo el método africano de Onésimo. Funcionó.

Entonces Boyston aplicó la técnica a otras 242 personas, de las cuales perecieron seis: aproximadamente el 2%. En cambio, de las 6.000 personas que habían resultado infectadas en el mismo periodo por la vía natural, murieron en torno a mil: el 14%. No se lo agradecieron, y el doctor Boyston no sólo sufrió violencia por este hecho sino que además lo hicieron detener; sólo quedaría en libertad bajo la promesa de no hacerlo otra vez sin permiso gubernativo. Por su parte, el pastor Mather fue víctima de furiosas invectivas a manos de sus colegas puritanos.

Pero la técnica siguió extendiéndose por su evidente eficacia. En Francia, el racionalista ilustrado Voltaire escribió ridiculizando la resistencia de sus compatriotas a ser inoculados (según sus cifras, el 60% de la población contraía la enfermedad tanto en su variante mayor como menor, y el 20% perecía). Los textos de Voltaire eran ya muy influyentes y, a lo largo del siglo XVIII, muchos padres por toda Europa empezaron a variolar a sus hijos. Y, por primera vez, el más terrible ministro de la muerte comenzó a retroceder.

Edward Jenner y la vacuna original.

Edward Jenner y la vacuna original.

Sin embargo, la inoculación seguía siendo muy peligrosa. Es complicado llevar a tus hijos a variolar sabiendo que uno de cada cincuenta no sobrevivirá al procedimiento (a veces, uno de cada treinta). Resulta sin duda mejor que terminar perdiendo a uno de cada cinco o diez según temporadas, claro, pero aún así no deja de ser una experiencia angustiosa y terrible. Sí, el pasado era una mierda.

Es aquí cuando entra en la historia un científico inglés llamado Edward Jenner. Jenner era un médico rural, vinculado a la Ilustración. Tratando pacientes en el agro, observó algo que ya había constatado algún otro antes que él: las muchachas que se dedicaban a ordeñar a las vacas solían contraer la llamada viruela bovina –una enfermedad cutánea relativamente leve en humanos–, pero rara vez sufrían la viruela de verdad.

Jenner dedujo acertadamente que el contacto con el microorganismo de la viruela bovina inoculaba a estas chicas contra la viruela hardcore. Y decidió experimentar. Su primera víctima, quiero decir, paciente fue un niño de ocho años llamado James Phipps: el hijo de su jardinero. Jenner tomó algo de pus de las ampollas que tenía en las manos una de estas muchachas y se lo inyectó al chaval en ambos brazos, siendo el año de 1796. Eso le produjo algo de fiebre y malestar, pero nada más. Entonces el médico procedió a practicarle una inoculación tradicional: el chico no presentó ninguna reacción, a diferencia de lo que solía ocurrir (incluso cuando la variolación funcionaba, la persona inoculada manifestaba síntomas de viruela menor durante unos días). Jenner repitió la inoculación unas semanas después, con la misma ausencia de efectos.

Resulta que el virus causante de la viruela bovina es también un orthopoxvirus estrechamente emparentado con el que ocasiona la viruela humana, pero sólo provoca una fracción de sus efectos en las personas. Sin embargo, el contacto con el mismo causa inmunidad frente a casi toda la familia de orthopoxvirus, incluyendo el de la viruela humana. Por eso las chicas que ordeñaban el ganado nunca la sufrían, y este muchachuelo Phipps tampoco lo hizo.

Jenner llamó a su método vaccinia, por variola vaccinae, o sea la viruela de las vacas de donde sacó la idea y el material. Además, había demostrado que la vaccinia podía proceder directamente de humanos, no necesariamente del ganado. Acababa de nacer la primera vacuna. Vacuna, de vaca.

Primeras erradicaciones.

Fue un éxito monumental. Las personas inyectadas con vacuna no corrían grave peligro –a diferencia de lo que pasaba con la inoculación– y quedaban protegidas permanentemente contra la temible viruela; algunas veces llegaba a declararse la enfermedad, aunque siempre en su forma leve. La eficacia llegó al 95%, con apenas dos casos por millón de efectos secundarios mortales. Inevitablemente surgieron los de siempre, pero la eficacia de la vacuna antivariólica era tan extraordinaria que ninguna persona que aún recordase el horror precedente dejó de inmunizar a sus hijos.

Los estados tomaron cartas en el asunto y cada vez más países decretaron la vacunación obligatoria como materia de salud pública. Así, este antiguo espanto que había cegado y matado a nuestros hijos por millones desde los orígenes de la civilización comenzó a desaparecer de grandes extensiones del mundo. Siguiendo la estela de Jenner, pronto surgieron vacunas contra muchas viejas maldiciones más: el tifus, la rabia, la difteria, la tos ferina, la rubéola. Cosas que se nos comían por millones y que ya no lo hacen.

Pero la viruela, como causante de la mayor parte de la mortalidad infantil y de la ceguera históricas, seguía siendo el mayor enemigo a batir. Durante el siglo XIX, el virus de la viruela bovina utilizado por Jenner fue sustituido por una variante ligeramente distinta aunque aún más eficaz e inocua, llamado directamente vaccinia. Y el viejo enemigo se disipó en el viento, al menos en los países desarrollados. A mediados del siglo XX, tanto en Europa como en Norteamérica como en la URSS los casos de viruela eran ya marginales. En 1950, una campaña a gran escala desarrollada por la Organización Panamericana de la Salud erradicó por completo la enfermedad de este continente, salvo algunos casos residuales en cuatro países. Sin embargo, en otras naciones –sobre todo africanas y asiáticas– la viruela seguía constituyendo la misma maldición que siempre, a pesar de sus antiguas técnicas de inoculación. En pleno siglo XX, aún mató a entre trescientos y quinientos millones de personas, sobre todo niños.

En 1953, el primer director general de la Organización Mundial de la Salud propuso por primera vez a la 6ª asamblea general la posibilidad de erradicar la viruela del mundo entero. Sin embargo, tras extensos debates, la idea se consideró poco realista y la 8ª asamblea general de 1955 adoptó una resolución típicamente ambigua (WHA8.38) donde se pedía a todas las autoridades sanitarias que realizaran las campañas necesarias pero sin explicar cómo, dónde ni con qué medios. Faltaba un empujón. Un enorme empujón.

La enorme idea del viceministro Viktor Zhdanov.

Durante el periodo zarista, la viruela fue en el atrasado Imperio Ruso un constante manto de muerte y desolación. Tras la Revolución de 1917, diversas campañas de vacunación redujeron los casos a un mínimo, con tanto éxito que las autoridades soviéticas quedaron muy favorablemente impresionadas. Sin embargo, la URSS se enfrentaba a un constante riesgo de reinfecciones procedentes del Asia Central, sobre todo desde Afganistán e Irán.

Y es aquí donde nos encontramos con otro hombre notable: el Viceministro de Sanidad soviético Viktor Zhdanov, médico, antiguo director del Instituto Ivanovsky y miembro de la Academia de Ciencias de la URSS (no confundir con el corredor de maratón). Encargado de tratar con las enfermedades infecciosas en el mayor país del mundo, el doctor Zhdanov era sin duda alguien acostumbrado a pensar en grande. Y pensó muy grande, y muy bien.

En 1958, el doctor Zhdanov acudió a la 11ª Asamblea de la Organización Mundial de la Salud con una idea. Una idea enorme. Esta asamblea se celebraba en la ciudad norteamericana de Minneapolis y cuando Viktor Zhdanov subió a la tribuna de oradores, comenzó su discurso con las siguientes palabras:

"En 1806, el Presidente de los Estados Unidos Thomas Jefferson dijo en su carta a Jenner: 'es gracias a su descubrimiento que en el futuro los pueblos del mundo tendrán conocimiento de esta repulsiva enfermedad de la viruela sólo gracias a las tradiciones antiguas'. Hoy, ha llegado el día de dar cumplimiento a sus palabras."

A lo largo de la siguiente hora, el doctor Zhdanov desgranó un sofisticado plan de alcance mundial para erradicar definitivamente la viruela del planeta Tierra durante los siguientes cinco años. El informe Zhdanov proponía una inmensa campaña de vacunación y revacunación por todo el globo, empezando por las regiones donde era endémica. Recomendó que esta campaña fuera obligatoria en todos los países, y sugirió usar un determinado tipo de vacuna. Apuntó que debía usarse algo parecido al sistema utilizado en el control de brotes virulentos, tratando al mundo entero como si todo él estuviera sufriendo uno de estos brotes virulentos. Aseguró el apoyo de la Unión Soviética a su propuesta. Y, para demostrarlo, puso encima de la mesa un equipo de casi mil médicos y los primeros veinticinco millones de dosis, más otros dos que aportaba Cuba.

A muchos delegados les pareció demasiado optimista, pero a otros tantos les pareció complicado quedarse fuera cuando Zhdanov vino a dejar caer que la URSS ya había entrado en contacto con varios gobiernos para lanzar el programa por iniciativa propia si no era adoptado. Fue adoptado, aunque sólo por dos votos de diferencia. La histórica declaración WHA11.54 de la Organización Mundial de la Salud recogía el plan de Zhdanov al completo, con algunas modificaciones secundarias, y a partir de 1959 comenzó a implementarse.

Se formaron asistentes sanitarios en todos los países para llevar la campaña de erradicación hasta el último rincón del mundo. Los médicos de Zhdanov y otros miles más se repartieron por todos los continentes, islas e islotes hasta asegurarse de que llegaban a todas partes. Y el plan del doctor Zhdanov funcionó. Lo que, probablemente, le convierta en el mayor salvador de vidas –y ojos– infantiles de la historia de la humanidad.

La perseverante misión del doctor Henderson.

Fueron muchas las personas de todas las naciones que participaron en el plan Zhdanov de la OMS para erradicar definitivamente la viruela del planeta Tierra. No pudo ser en cinco años, pero sí en quince. Entre todas estas personas destaca otro médico, en este caso estadounidense: el doctor Donald Henderson. Donald Henderson, un epidemiólogo, fue el jefe del programa de erradicación según el plan Zhdanov a partir de 1967; en esos momentos, todavía morían dos millones de personas de viruela al año. Y recorrió el mundo entero palmo a palmo como quien dice, hasta asegurarse de que no quedaba ni un solo caso de viruela en ningún lugar.

Durante el brote epidémico de 1974 en la India –el peor del siglo XX, que hizo pensar a muchos que el plan Zhdanov estaba fallando–, Henderson lo consideró una oportunidad única para golpear al corazón de la viruela en su guarida más profunda y endémica, donde se consideraba un hecho natural de la vida. Echaron el resto. A finales de año, el médico norteamericano declaraba desde Nueva Delhi:

"Si el interés y la preocupación por terminar con la viruela pueden mantenerse durante los próximos meses, está hecho. No creemos que estemos siendo demasiado confiados. En torno a junio de 1975, esperamos haber acabado con la viruela en Asia."

Fue en octubre. En octubre de 1975, una niña bangladeshí de dos años de edad llamada Rahima Banu se convertía en la última víctima natural de viruela mayor en el mundo (y sobrevivió). En 1977, uno de los muchos vacunadores temporales africanos llamado Ali Maow Maalin se contagió de viruela menor durante un viaje a una aldea remota donde le habían dicho que había dos niños con la enfermedad, pero sobrevivió también. En 1978, la fotógrafa médica Janet Parker se infectó con una muestra en la Universidad de Birmingham, pereciendo poco después; el médico responsable, el profesor Henry Bedson, se suicidó a continuación.

Y nunca más. Se acabó. La viruela había sido erradicada de la faz de la Tierra. Nuestro viejo enemigo, la Variola Rex, ya no era más. Incontables generaciones futuras estaban a salvo por fin.

Atlanta, Novosibirsk.

Actualmente, se conservan (al menos legalmente) dos únicas muestras de viruela en el mundo entero. Ambas se encuentran en los niveles más profundos de dos laboratorios con nivel de bioseguridad 4: el Centro de Control de Enfermedades de Atlanta (EEUU) y el Instituto VECTOR de Novosibirsk (Rusia). Ha habido diversas iniciativas para destruirlas también, sobre todo ahora que ya no se vacuna a nadie contra la viruela debido a que es innecesario; eso significa que un nuevo brote –por accidente o en un acto de guerra biológica– podría afectar gravemente a muchísima gente, sobre todo gente joven.

La verdad es que, pese a su peligrosidad, la viruela no es un candidato óptimo para la guerra biológica debido a tres razones: su limitado tiempo de supervivencia fuera de entornos favorables al virus, la inexistencia de reservorios paralelos al propio ser humano y la probabilidad cierta de que la infección se extienda incontrolablemente, dañando así también al atacante; por otra parte, resultaría bastante fácil y rápido inocular a la tropa y a la población como ya se hizo para erradicarla. Estas características dificultan su militarización, dispersión, control y efectividad. No es imposible superarlas, y además hablamos de un virus con extensas posibilidades de modificación genética, pero desde luego existen alternativas mejores.

Por si sirve de ejemplo, en 1972 se produjo el último brote de viruela en Europa, seis años antes de su erradicación final en todo el mundo. Ocurrió en la Yugoslavia del mariscal Tito, donde la enfermedad ya se había extinguido tiempo atrás: un albanokosovar musulmán se fue de peregrinaje a alguna ciudad santa islámica y algo más tuvo que hacer aparte de peregrinar, porque volvió con una estupenda viruela mayor (en aquella época era ya también rara en los países árabes). El caso es que a su regreso contagió a un total de 175 personas, lo que produjo 35 defunciones.

La respuesta del gobierno yugoslavo fue instantánea y radical. En cuanto tuvieron conocimiento del problema, entraron en contacto con la Organización Mundial de la Salud (primer acierto: no ocultarlo, sino anunciarlo y pedir ayuda); declararon la ley marcial y la cuarentena allá donde aparecía un caso (segundo acierto: compartimentar el avance de la enfermedad); y re-vacunaron rápidamente a toda la población por si las moscas, empezando por los colegios y centros de trabajo pero terminando por todo el mundo (tercer acierto: bloquear e imposibilitar su extensión). En siete semanas y pico la viruela había desaparecido otra vez de Yugoslavia, en esta ocasión para no regresar jamás.

Si hoy en día "hay mucho cáncer" y esas cosas que se dicen, es porque ya no nos morimos de casi ninguna otra cosa y hay que esperar a que nos mate algo que aún no hayamos dominado completamente. Sobre todo, ya no nos morimos de niños como chinches. El país del mundo con la peor tasa de mortalidad infantil del presente (Sierra Leona, 160,3 por mil) tiene la mitad de la que había en el corazón de Europa o cualquier otro lugar del planeta hace doscientos años. Y la vacunación, junto a la seguridad alimentaria y del agua, es la gran protagonista de esta obra maravillosa que aún debemos completar.